时尚圈近日重磅消息,莫过于Grace Coddington不再担任美国版《Vogue》创意总监一事,她已经为该杂志工作近30年。Grace Coddington是时尚界传奇,一人分饰多角:她是极具辨识度的模特,是受人尊重的编辑,也是毫无疑问当今伟大的造型师……然而在时尚界,她又始终抱有老派人的执着,即使面对时尚女魔头Anna Wintour,也照样直言不讳。“纽约时报中文网”曾经刊载过一篇关于她的人物特写。

时尚界仗义执言的老派人

作者:ALEXANDRA JACOBS

翻译:邵智杰

转载须联系纽约时报中文网

“我不善言辞,”格蕾丝·柯丁顿(Grace Coddington)这样说道。在康泰纳仕(Condé Nast)办公大楼12层,她的办公室里,这位《Vogue》杂志多年的创意总监拉下了帘子,遮挡下午初时的阳光,她一边舀着一盘沙拉,一边娓娓说着她的不安。她新出版的回忆录《格蕾丝》(Grace)巡回推广活动已经摆满了日程,还有其他一堆事情。据报道,兰登书屋出版公司(Random House)为这本书支付了120万美元,所以出版方想要保护他们的投资利益,这也可以理解。

“他们给我做了一些媒体培训,”柯丁顿说,“而我完全不行。他们会说:‘噢,不能这样说,噢,你不能说这种话,这么说属于政治不正确,还有,别爆粗。’可我脏话说得就跟个士兵一样。”

她不好意思地从自己的牙缝里剔出一小片菠菜,她那个身高6英尺1英寸,身材苗条、穿着学生妹短裙的漂亮助理斯黛拉·格林斯潘(Stella Greenspan)在一旁吃吃地笑,她的办公桌正对着柯丁顿——这种设置和《Vogue》主编安娜·温图尔(Anna Wintour)的办公室外面那两个冷漠的“岗哨”形成了鲜明的对比。

当然了,三年前正是柯丁顿的直率和粗话,以及她和她老板的不同之处,才让她开始受到大众爱戴。当时她在R·J·卡特勒(R. J. Cutler)关于《Vogue》的纪录片《九月刊》(The September Issue)当中出现,出人意料地红了起来。她敢于为古怪的服装风格辩护,比如那件绣着粉红色“爵士乐手”的汗衫;她反对用图片工具修掉摄影师凸出来的肚子;她用很少人敢用的方式和温图尔顶嘴。这些都让她成为这个越来越浮躁的行业中一个忠实追求审美的标杆人物,而且还是名人文化的强烈反对者。

《Candy》杂志内页,两位模特扮演Anna Wintour和Grace Coddington

“人生很讽刺,不是吗?”柯丁顿说。在那本回忆录的前面部分,她描述了在《九月刊》上映之后,她忽然间感到与“披头士”(The Beatles)和帕丽丝·希尔顿(Paris Hilton)等人有一种令人迷惑的亲近。她的亲密好友,设计师尼古拉·盖斯奇埃尔(Nicolas Ghesquière)最近刚刚离开巴黎世家(Balenciaga),两人一起走在闹市区时,也会停下来摆个造型,让对方用手机拍个照。

Grace Coddington与Nicolas Ghesquière合影

她说,后来飓风桑迪让她和发型师男友迪迪埃·马里格(Didier Malige,当时他在欧洲出差)同居的市中心公寓断电,家里还有两只小猫,巴特和“南瓜”,当时是盖斯奇埃尔请她到卡莱尔酒店里躲避了一下。

“当时那里场面真够大:每个时尚圈人和每个想进时尚圈的人都在。我可以告诉你几个名字,”柯丁顿这样说道,不过她并没有真的说出来(或许这是从媒体培训里学到的)。她有点后怕地说,她绝不会扔下两只小猫自己过夜。“我只是跟他坐了一会儿,还在他的房间里泡了个澡,在那里吃了午餐,接下来,我就在《纽约邮报》(The New York Post)上读到说我准备搬进卡莱尔酒店。好吧,你说呢?我还没那么有钱。”

确实,柯丁顿有时候会幻想完全逃离这种精明圆熟的社会化大场面。“如果斯科蒂能让我穿越就好了——你可能还不知道我在说什么,”(“让我穿越吧,斯科蒂”是出自老科幻小说《星际迷航》的俚语——译注)她说着,一边对着格林斯潘小姐扬了一下眉毛,然后接着说,“让我穿越到英格兰的德文郡或者康沃尔,我想会很棒,不过我必须得住在一个村庄里。我不能住在一片田野之类的地方当中。”

她表示,时尚界曾经像一座惬意的小村庄,近年来却已经变成一片广阔的霓虹都市。记者、摄影师和随从们在时装秀上都围追着她,要她立马对服装作出评判,但她却是在前排勤勤恳恳地快速画下那些服装的草图,在这个属于推特和Instagram用户的世界里,她就像一个传统媒体的孤独坚守者。“他们觉得我是所有人的财产,”柯丁顿说,“你就像是块公共地域。而我觉得这很恶心。”

Grace Coddington的小画

几天之后接受电话采访的温图尔说起那部电影的影响时却要温和一些。“我们全行业所有人都知道她是怎样的一个巨星,”她这样评价她的这位同事,“而现在她更是个全国性、世界性的人物。我觉得这棒极了,她能得到这些认同和爱戴,不过这从来就不是她所追逐的——从来不是。”

柯丁顿对于她人气升高所产生的矛盾心理是可以理解的:她的工作,从定义上来说,就是属于幕后的,出创意,出造型,还有监督拍摄,指挥时尚界最一流的摄影师,包括阿瑟·艾格(Arthur Elgort)、斯蒂文·梅塞(Steven Meisel)、马里奥·特斯蒂诺(Mario Testino)和安妮·莱柏维茨(Annie Leibovitz)等(对于这些摄影师的个性,柯丁顿至少在职业层面上给予了足够的尊重,比如2002年,一本她所编辑作品的限量版回顾集,是根据摄影师,而不是根据主题或年代来编排的。该画册由卡尔·拉格斐负责出版,目前在亚马逊上售价高达4499美元)。不过,这位71年前出生在威尔士北岸外的小岛安格西、出生时全名为帕梅拉·罗萨琳德·格蕾丝·柯丁顿(Pamela Rosalind Grace Coddington)的时装编辑,已经远远不是第一次站在聚光灯下了。

Grace Coddington全家人合影,父亲William, 姐姐Rosemary和妈妈Janie

她是两姐妹中的妹妹,长得也比较高,二战时期在一家被战火轰鸣得摇摇晃晃的酒店里由酒店主人养大,经常坐船游玩,并且自己缝衣服——那是一家低价的埃勒维兹酒店,残存在一片烟雾缭绕的地方,那种忧郁的冷似乎呼应了很多她所创作的版面。可是,她的作品也常常包含着一些奇想:斯黛拉·坦南特(Stella Tennant)穿着花呢绒和惠灵顿靴(Wellington boots)跳进游泳池(1995年由艾格摄);娜塔莉·沃佳诺娃(Natalia Vodianova)扮演《爱丽丝梦游仙境》中的爱丽丝(2003年由莱柏维茨摄);拉奎尔·齐默曼(Raquel Zimmermann)在一条巨大的厚围巾里变成小矮人(2007年由克雷格·迈克迪恩Craig McDean摄)等。

“她做的东西有种积极正面的意识,”温图尔说,“你懂的,在她的拍摄中,烦恼和焦虑之类的情绪是她从来都不买帐的。我感觉到当中有种轻盈——一丝希望的意味。”

格蕾丝的母亲会画画、织壁毡和收集杂物。她的父亲在她11岁时就去世了(而她没有被允许参加他的葬礼),她上的是一所严格的修道院学校,只不过里面的修女有时候也会戴着头巾溜旱冰。

她写道,在那里,“你可能最终就是在一个钟表厂或者快餐馆里工作”。当地那些寥落的邮局偶尔流入一些《Vogue》杂志,她会细细地阅读,并且被那些影像深深吸引。后来她通过入读伦敦格罗夫纳大街上的切里·马修尔(Cherry Marshall)模特儿学校逃离了安格西。

拥有浅白皮肤和红褐色头发的柯丁顿在摇摆的60年代很吃香,她用一个行李箱拖着自己的化妆品和配饰,偶尔会被好色的摄影师要求裸体摆姿势。“模特儿的世界改变了很多,”她说,“单看所有事情的速度都已经是这样。我想它已经变得专业了很多,但它也把灵魂给抽走了,产出了无数这些可有可无的女孩。在过去,你会碰上有潜力成长并且有人格个性的女孩。我觉得那时候比较有趣。”

柯丁顿当时的外号是鳕鱼(“Coddington”缩写“Cod”的字面义),就像在她之前的珍·诗琳普顿(Jean Shrimpton)曾被叫做“虾子”(Shrimp)一样。她经历了那个年代所有代表快乐的生活方式:与米克·贾格尔(Mick Jagger)亲热(不过后来她为了当时的摄影师助理男友阿尔伯特·科斯基[Albert Koski]而甩掉了贾格尔);穿上当时最新最现代的紧身套装去巴黎的夜店;还有把她的头发剪成维达·沙宣(Vidal Sassoon)的“五点式帽子”发型——这次职业生涯的飞跃启发了20年后的琳达·伊万格丽斯塔(Linda Evangelista)。

60年代的Grace Coddington

“她不是一个出色的模特儿,但她一直都有自己特异的品味,”在镜头前后都和她合作过的摄影师大卫·贝利(David Bailey)说,他还满怀快意地回忆起和柯丁顿以及曼诺罗·布拉尼克(Manolo Blahnik)一起去科西嘉岛那次狂闹的旅行。

不过,也有过一些重大的伤痛,最著名的就是那次剐掉她左眼眼睑的车祸。

“幸运地,他们找回了我的眼睫毛,”柯丁顿很冷艳地写道,并且说她之后经历了五次整型手术(大无畏的她还发明了一种后来被Twiggy发扬光大的眼妆)。

她写道,她还有一次妊娠晚期的流产,那是在她的车被切尔西球迷袭击之后的那天;还有一次发现当时已是她未婚夫的科斯基与凯瑟琳·德纳芙(Catherine Deneuve)的姐姐弗朗索瓦·朵列(Françoise Dorléac)有染,朵列不久后就死于一场车祸。而柯丁顿自己的姐姐露丝玛莉也在一段时期的滥用药物之后,在颇为年轻的时候死去。

但柯丁顿却不是一个会沉浸在失落中的人。“很多人说:‘你在受了当头一棒之后都很快就继续生活,’”她说道,“而我就说:‘好吧,我不会死咬着说,我真可怜,我真可怜。’那样很无趣!”她还有过一些短暂的婚姻,分别是和餐饮业巨子周英华(Michael Chow,在他们蜜月期间,她却很不吉利地染了水痘)和摄影师威利·克里斯蒂(Willie Christie)。此外她还帮忙将特里斯坦(Tristan)——她两个外甥中的一个——养大成人。

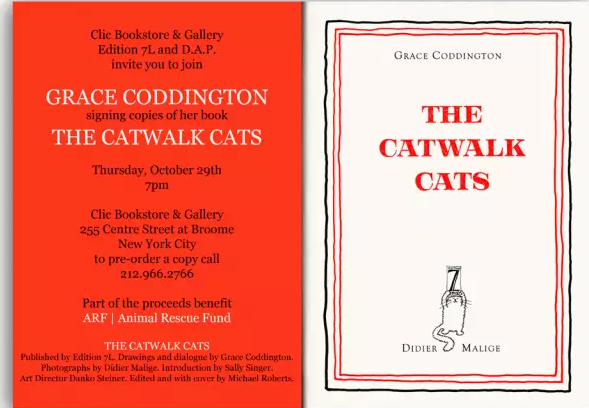

现在,她写道,她已经和马里格取得了一种“温柔的平衡”。他们合作出版了《走猫步的猫》(The Catwalk Cats)一书,里面有他们宠物的漫画。在她的办公室里,有一些镜框镶着猫的照片,还有小猫形状的书挡和一盏1950年的台灯,灯座的形状也是一只猫。

“这里有他妈的一大堆的垃圾,”她说,“真是非常非常地乱七八糟,因为我在同时做很多件事。”

随年龄增长而淡出模特儿圈之后,柯丁顿在英国版《Vogue》得到了一份造型师的工作。那本杂志在当时和美国版相比还是一个业余得多也随便得多的项目。“什么事情都会被认为是‘不可能’或者‘噢,我看不行,’”柯丁顿在《格蕾丝》里写道,“而且大部分问题到最后的结论都是,‘嗯,我们还是来喝杯好茶吧。’”

不过正是在那里,她培养出了一种在折衷主义逼迫下亲自出马的做事方式,后来这也变成了她的标志:她时常在伦敦国王路的跳蚤市场出没,有一次还给查尔斯王子化上了妆,并且致力于和伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)、高田贤三(Kenzo)和阿瑟丁·阿拉亚(Azzedine Alaïa)等设计师建立起合作,与此同时还有一种对细节的重视和一种隐忍的坚持。“她是我遇到过最百折不挠的人之一,不过她是用她威尔士人的方式,自己默默地做,”贝利说。她合作的摄影师名录一直在增加,包括了诺曼·帕金森(Norman Parkinson)、赫尔穆特·纽顿(Helmut Newton)和布鲁斯·韦伯(Bruce Weber)等。

“她当时是英国版《Vogue》的大小姐,”当时正在《哈泼斯与名媛》(Harpers & Queen)杂志一步步向上爬的温图尔说,“我当时是个非常小的助理。”不用说,这个等级次序并没有一直持续下去。

当温图尔自己来到英国版《Vogue》成为主编时,对新管理层感到不自在的柯丁顿,在卡尔文·克莱(Calvin Klein)那里找了个活儿,但是,至少在外行人眼里,克莱的极简主义信条和她通常追求华丽的审美意识再矛盾不过(她在CK做的最令人难忘的作品或许是为“永恒”香水做的由里查德·阿维顿Richard Avedon拍摄的广告。)“我当时感觉有点受到掣肘,”她说。

于是,在温图尔于1988年晋升到美国版《Vogue》任职时,柯丁顿已经准备好在这个时尚圣殿中坐一席位。当时这里渐渐冒起的人物有安德烈·莱昂·塔利(André Leon Talley,柯丁顿在给温图尔的信中写到和他的关系时说他“比任何一任丈夫都要亲”)和哈米什·鲍尔斯(Hamish Bowles)等。她说鲍尔斯当时正在走出莱柏维茨一组拍摄带来的阴影。

虽然柯丁顿在书中坚持说“我在乎任何一个人——从邮差到干洗工——喜不喜欢我”,但她也不是省油的灯,说到麦当娜被要求戴一顶帽子而生气时,她说那帽子看起来像个“奶油蛋糕”,还说维果罗夫(Viktor & Rolf)的设计师二人组“矫揉造作”。

她说莱柏维茨是:“最好的时候也不是能玩起来的人。”说一次大都会博物馆晚会(Met Gala)中的《Vogue》女郎们:“从后面看像一群妓女。”说温图尔“对待男人,她非常风骚,哪怕对方是百分百的同志。”

照卡特勒所说,多年以来,这两个女人建立起了一种有火药味却也很有创造力的互补关系,一直到她们穿衣的风格都是这样。这些年,柯丁顿更倾向于穿低调的黑色,而这种颜色却是温图尔所受不了的,曾有传她的一些下属会警告客人不要穿黑色去温图尔主办的社交宴会。但是,“黑色是非常宽容的,”裹着一身黑的柯丁顿说,“我体重很重”——格林斯潘有点抗议似的哼了一声——“标尺一直在上升、上升、上升。我肯定是压力大。”

而体重标尺似乎从不动摇的温图尔女士则推崇皮草和闪亮的服饰;柯丁顿则对这两样都很厌恶。温图尔的其中一个前助理写了一本影射她的小说《穿普拉达的女魔头》(The Devil Wears Prada);而柯丁顿的一名前助理茱莉·卡瓦纳格(Julie Kavanagh)则会在《智性生活》(More Intelligent Life)杂志上为她写一篇感情丰富的70岁生日颂歌。温图尔一直在用名人来为她的杂志调味。“她有时会迷上一些人——本·斯蒂勒、吹牛老爹(Puff Daddy)、罗杰·费德勒(Roger Federer)等,”倾向于蔑视好莱坞演员和那些公关随从的柯丁顿这样写道。不过她却毫无顾忌地想象在一部讲述她丰富人生故事的电影里,谁可以扮演她:“凯伦·艾尔森(Karen Elson)是人人都在说的,当我老一些的时候,就是茱莉安·摩尔(Julianne Moore)——我在做梦呢!”

在电话中,曾将《Vogue》杂志现在的团队比作全明星棒球队的卡特勒,进一步丰富了这种比喻。“虽然我完全没有觉得他们彼此之间是对手,但在想到安娜和格蕾丝的关系时,我会想起麦肯罗(McEnroe)评价博格(Borg)时所说的话。他说如果博格不是那么早退役,他自己也将会是更好的网球手,并且会是个更好的人,”他说道,“我确实认为这两个女人是将彼此推向了新的高度。”

那柯丁顿到底像哪一个?“麦肯罗,”卡特勒说。

虽说柯丁顿或许已经能看到自己从《Vogue》杂志里退下来的那一天,但她把所有将她描述成天才的评价都归功于设计师,她人生美好的时间里,一直都在宣传他们的作品。她说马克·雅可布(Marc Jacobs)和嫪西娅·普拉达(Miuccia Prada)等时尚巨人是她的最爱,也为其他很多目前已经因各种原因不再创作的设计师而悲叹。“约翰·加利亚诺(John Galliano),我很爱的——走了;海尔姆特·朗(Helmut Lang),一大天才——走了,”她说,“希望尼古拉不会忽然就那样放下一切离开。他太好了,太强大,太出色,太有激情了。”

Grace Coddington和Marc Jacobs

那新晋的那些人呢?“我想他们需要时间,而且我觉得太多的年轻设计师都以为他们能够从学校一出来就直接成为畅销设计师,那是错的,”柯丁顿说,“我是说,你懂的,尼古拉花了一辈子才走到今天他的位置,马克在成功之前,被炒过10次。”

不管怎么说,对于年轻设计师,或者说对于任何人,“人生中有一些事情出了错都不是坏事,”她说,“我的意思是,我不想这么说,但那他妈的确实能教会你很多,你懂的。”

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号